「どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト」って、合格に必要な知識に絞って、短期受験したい人に向いているって本当ですか?

暗記しやすく整理されて、難しい部分もわかりやすく解説されているって本当ですか?

あと、法改正に対応していますか?

要するに、、このテキストを使って宅建に合格できますか?

具体的に教えて、詳しい人!

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

- 元教材制作者の筆者が「どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト」の教材評価を行っています。

- 独自の10個の評価項目を用いて徹底評価し、点数づけしています。

(「出題頻度」「暗記箇所の整理」「論点の理解しやすさ」など) - 本記事を読むことで、変な教材に手を出して無駄な時間とお金を使うこともなくなります。

記事の信頼性

この記事を書いた人

CFP全課目合格 / 1級FP技能士 /

宅地建物取引士 / 第二種 情報処理技術者 / 日商簿記 等

教材制作会社に6年間 勤務

eラーニング・企業内研修用の「教材制作」「教材評価」の業務に携わる.

業務経験からFP・宅建の学習用教材を評価し,マニアックに解説しています.

この記事を読むことで、勉強開始までの「教材選択の時間ロス」をはぶき、効率よく学習を進めていだきたくことができます。

5分で読めるので、この教材の評価が知りたい方は、最後まで読んでみてください。

「どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト」の商品説明

- 本テキストは、「基本テキスト」(教科書・参考書・テキスト)の位置づけです。

- 学習対象者は、「初学者」から「リベンジ組」を対象にしています。

復習・暗記用途にも使えますが、特に時間がない人に向いています。 - 本テキストを読んだ第一印象は、「合格に必要な知識のみが掲載されている」「暗記箇所や論点の説明が上手い」ということです。

いまならクレアールが 宅建試験「非常識 合格法」の新刊書籍を無料でプレゼントしています。

市販で買うと 1,760円(税込み)ですが、キャンペーンがある月だけ「先着100名」まで無料でもらうことができます。

独学で勉強している方、短期間の集中学習で一発合格したい方は、いまのうちに ぜひどうぞ!

1分の簡単な入力作業でお取り寄せができます。

徹底レビュー

もくじ

評判のいい「どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト」2025年版【レビュー】

結論は、合格に必要な知識のみをおさえて、短期合格したい方は「買い」です

本テキストの「メリット」、「デメリット」、「評価点」を見ていきましょう。

メリット

- 「要点・暗記重視」型のテキストであり、合格に必要な知識だけ記載されていますので合理的な学習が行えます。

特に各論点の最後に「とらの巻」という重要論点のまとめがあり、暗記がしやすく、理解しやすい教材に仕上がっています。 - 表を使って似た論点の「暗記箇所が整理」され、イラストやまとめを使って「論点の理解」もスムーズにできます。(宅建向けに学習がしやすく上手に仕上がっています)

- ページの縦分割がなく(1ページが縦1列)読みやすいです。

- 出題頻度の高い論点とそうでない論点がわかりますので、「余裕があればやる、なければ飛ばす」といった判断がしやすいです。

- 法改正に対応しています。

ややデメリット

出題頻度の低い論点や条項を削っているため、過去問を解いたときに本テキストに説明が載っていないことがあり、必要に応じて手書きで本テキストに書き込む必要があります。(前記「ページ総数が少ない」メリットとのトレードオフです)

※ただし、短期合格したい受験生には、むしろ知識が絞ってあることがメリットになります(ex.合格に必要な知識しか勉強しない使い方)。

本テキストのタイプ

本「どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト」のタイプは、「要点・暗記重視」型になります。

(スマホの方は、ピンチイン・ピンチアウトにて拡大・縮小ができます)

評価点は「50点/50点」です

当サイトは、独自の「評価項目」を用いて、本テキストを「評価点」をつけて評価しています。

- 「評価項目」は、10項目です。

- 「評価点」は、「評価項目」ごとに5点、全体で50点満点(10項目×5点)としています。

評価項目と評価点

| カテゴリ | 評価項目 | 評価点 (各5点) |

|---|---|---|

内容面 | ①出題頻度A,B,Cランクの内容が 網羅されているか?(網羅性) | 5 |

②暗記箇所が 整理されているか? | 5 |

|

③論点が理解しやすいか? | 5 |

|

④法改正に対応しているか? | 5 |

|

⑤テキストの途中に問題が 挟まれていないか? | 5 |

|

外観面 | ⑥ページ総数が多すぎないか? | 5 |

⑦ページの縦分割がないか? (1ページが縦1列か) | 5 |

|

⑧理解を助けるイラストや図表が 適度に含まれているか? | 5 |

|

⑨カラフル過ぎないか? | 5 |

|

差別化要素 | ⑩テキスト独自の差別化要素 | 5 |

合計点数 | 50/50 |

|

※評価項目ごとの評価点・評価基準は当サイトの独自のものです。

定期的に調整していますので評価点が変わる場合がありますのでご注意ください。

※また、評価点は人によって感じ方が異なります。

その場合は,点数よりも評価内容を参考になさってください。

以下に、理由・根拠を詳しく解説します。

どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト 2025年版【徹底レビュー】

理由・根拠を詳しく、以下の「評価項目」を用いて点数をつけて評価していきます。

- 「評価項目」は、10項目です。

- 「評価点」は、「評価項目」ごとに5点、全体で50点満点(10項目×5点)としています。

- 出題頻度 A、B、Cランクの内容が網羅されているか?(網羅性)

- 暗記箇所が整理されているか?

- 論点が理解しやすいか?

- 法改正に対応しているか?

- テキストの途中に問題が挟まれていないか?

- ページ総数が多すぎないか?

- ページの縦分割がないか(1ページが縦1列か)?

- 理解を助けるイラストや図表が適度に含まれているか?

- カラフル過ぎないか?

- テキスト独自の差別化要素

▼「内容面」

▼「外観面」

▼「差別化要素」

①出題頻度 A、B、Cランクの内容が網羅されているか?(網羅性)

すべて網羅しています。→ 5点

「科目」ごとの「出題頻度 A,B,Cランク」の網羅性は、下表のとおりです。

「出題頻度A,B,Cランク」の網羅性

| 科 目 | 「出題頻度A,B,Cランク」の網羅性 |

|---|---|

| 宅建業法 | 15/15論点の「A,B,Cランク」網羅 |

| 民 法 | 22.5/24論点 の「A,B,Cランク」網羅 |

| 法令上の制限 | 6/6論点 の「A,B,Cランク」網羅 |

| 税・その他 | 9.5/10論点 の「A,B,Cランク」網羅 |

| 53/55論点 網羅 |

「出題頻度 A,B,Cランク」とは?

宅建の試験範囲をもとに、12年分の過去問を確認し「出題頻度」のランク付けを行いました。

- Aランクは、毎年出題される出題頻度が高い論点であり、必至で覚えなければならない知識です。

- Bランクは、2年に1度程度のペースで出題される論点で、こちらも2番目に優先して覚えなければならない知識です。

- Cランクは、5年に一度程度のペースで出題される論点で、余裕があったら覚えたい知識です。

- Pランクは、10年に一度程度のペースで出題される論点で、あまり時間を割かないほうがいい知識です。

■根拠:詳細な「論点別」の「出題頻度 A,B,Cランク」の網羅性は、下表になります。

(※スマホの方は、ピンチイン・ピンチアウトにて、拡大・縮小ができます)

| 論 点 | 出題頻度 (A:高,B:中,C:低) | どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト 2025年版 LEC 網羅性(〇/△/なし) |

|---|---|---|

■宅建業法 |

||

1.宅地建物取引業 | A | 〇 |

2.免許 | A | 〇 |

3.宅地建物取引士 | A | 〇 |

4.事務所の設置 | A | 〇 |

5.営業保証金 | A | 〇 |

6.保証協会 | A | 〇 |

7.広告や契約の注意事項 | A | 〇 |

8.業務における諸規定 | A | 〇 |

9.媒介代理契約の規制 | A | 〇 |

10.35条 重要事項説明 | A | 〇 |

11.37条書面(契約書) | A | 〇 |

12.自ら売主の制限 (8種規制) | A | 〇 |

13.報酬額の規制 | A | 〇 |

14.監督処分と罰則 | A (罰則はC) | 〇 |

15.住宅瑕疵担保履行法 | A | 〇 |

■民法(権利関係) |

||

1.制限行為能力者 | B (被保佐人, 被補助人はC) | 〇 |

2.意思表示 | A (心裡留保はC) | 〇 |

3.代理 | A (表見代理はP) | 〇 |

4.時効 | B | 〇 |

5.物権変動・対抗問題 | A | 〇 |

6.相隣関係 | P | 〇 |

7.共有 | P | 〇 |

8.抵当権 | A (根抵当権はP) | 〇 |

9.その他の担保権 | P (地役権,留置権, 先取特権,質権はP) | 〇 (地役権ありP164, 留置権ありP92, 先取特権ありP93, 質権ありP93) |

10.保証・連帯保証 | C | 〇 |

11.連帯債務 | C | 〇 |

12.債権譲渡 | C | 〇 |

13.債務不履行 | A | 〇 |

14.弁済相殺 | P | 〇 |

15.契約不適合責任 | A | 〇 |

16.賃貸借契約 | A (賃借権の譲渡・転貸) | 〇 |

17.借地借家法 (借地権) | A (裁判所の許可はC, 建物の再築はP) | 〇 |

18.借地借家法 (借家権) | A (借地上の建物の 賃借権はC) | 〇 |

19.その他の契約 | C (使用貸借, 請負,贈与) | △ (使用貸借ありP125, 請負ありP154, 贈与なし。 頻度[低]で問題なし) |

20.事務管理 | C | なし (頻度[低]で問題なし) |

21.不法行為 | B (共同不法行為はC) | 〇 |

22.相続 | A (欠格・廃除はC, 遺留分はC) | 〇 |

23.不動産登記法 | A (合筆・分筆はP) | 〇 |

24.区分所有法 | A | 〇 |

■法令上の制限 |

||

1.都市計画法 | A (地区計画はC) | 〇 |

2.建築基準法 | A | 〇 |

3.国土利用計画法 | A (事前届け出はP) | 〇 |

4.農地法 | A | 〇 |

5.土地区画整理法 | A | 〇 |

6.盛土規制法 | A (監督処分, 災害防止措置はC) | 〇 |

■税・その他 |

||

1.不動産取得税 固定資産税 | A | 〇 |

2.所得税 | C | 〇 |

3.印紙税 | A | 〇 |

4.登録免許税 | A | 〇 |

5.相続税贈与税 | P | △ (相続税なし, 贈与税ありP442。 頻度[低]で問題なし) |

6.不動産鑑定評価基準 | A | 〇 |

7.地価公示法 | A | 〇 |

8.住宅金融支援機構法 | A | 〇 |

9.景品表示法 公正競争規約 | A | 〇 |

10.土地建物 | A | 〇 |

論点数 計 | 55 | 53 (〇は1、△は0.5 小数点は切下げで集計) |

評価点: コメント: | 5点/5点中 A,B,Cランクを網羅 |

|

②暗記箇所が整理されているか?

整理されています。→ 5点

理由

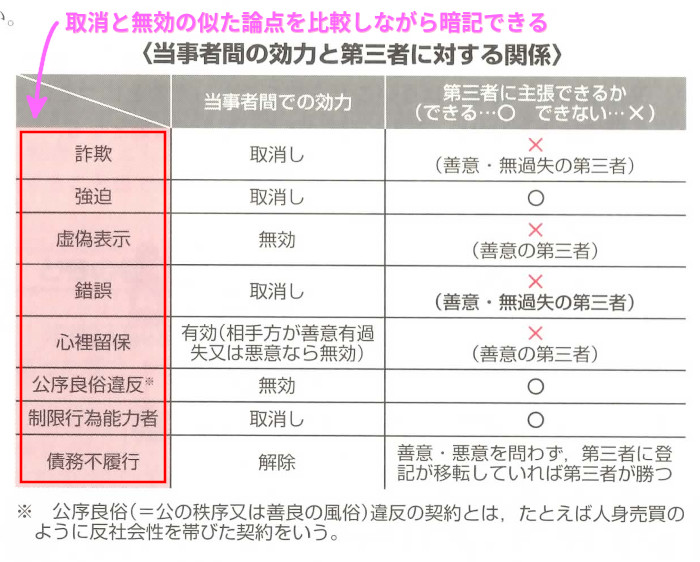

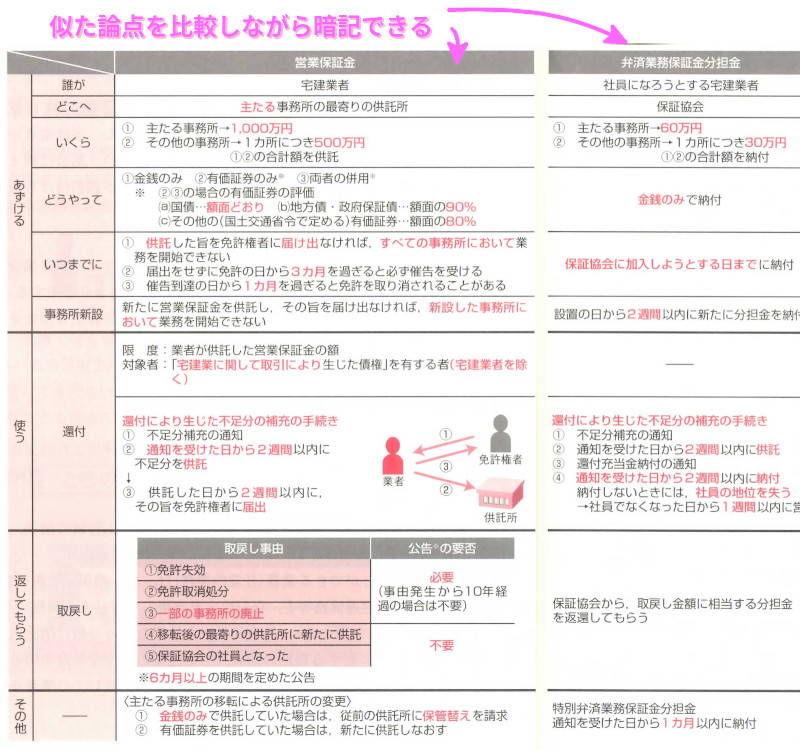

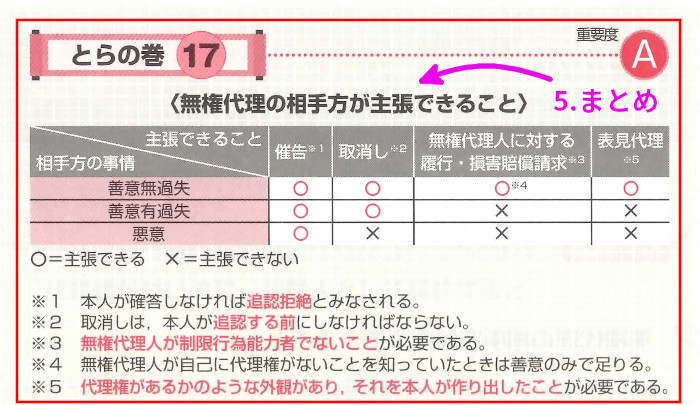

- 「似たような論点を比較しながらまとめて」おり暗記しやすい

- 「(1つの論点の中の)複数の知識を表形式で整理して」おり暗記しやすい

根拠

■①「似たような論点を比較しながらまとめて」おり暗記しやすい

・権利関係「当事者間の効力と第三者に対する関係(意思表示)」の違いを比較(P12)にて、

似たような論点の、取り消しの「強迫」「詐欺」「錯誤」、無効の「虚偽表示」「心裡留保」がまとまっており、比較しながら暗記しやすいです。

・宅建業法「営業保証金と弁済業務保証金の比較」(P232-233)にて、

「営業保証金」と「弁済業務保証金(分担金)」は紛らわしい論点の代表ですが、それぞれの違いががまとまっており比較しながら暗記しやすいです。

■②「複数の知識を表形式で整理して」おり暗記しやすい

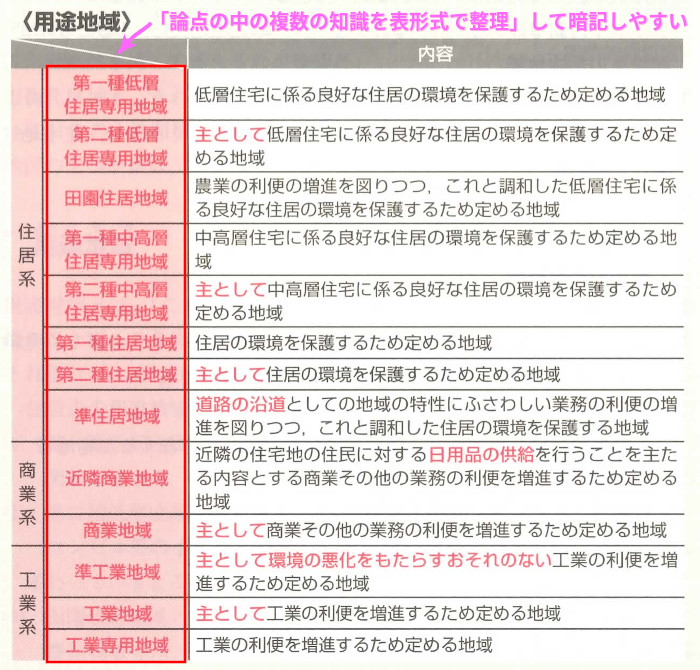

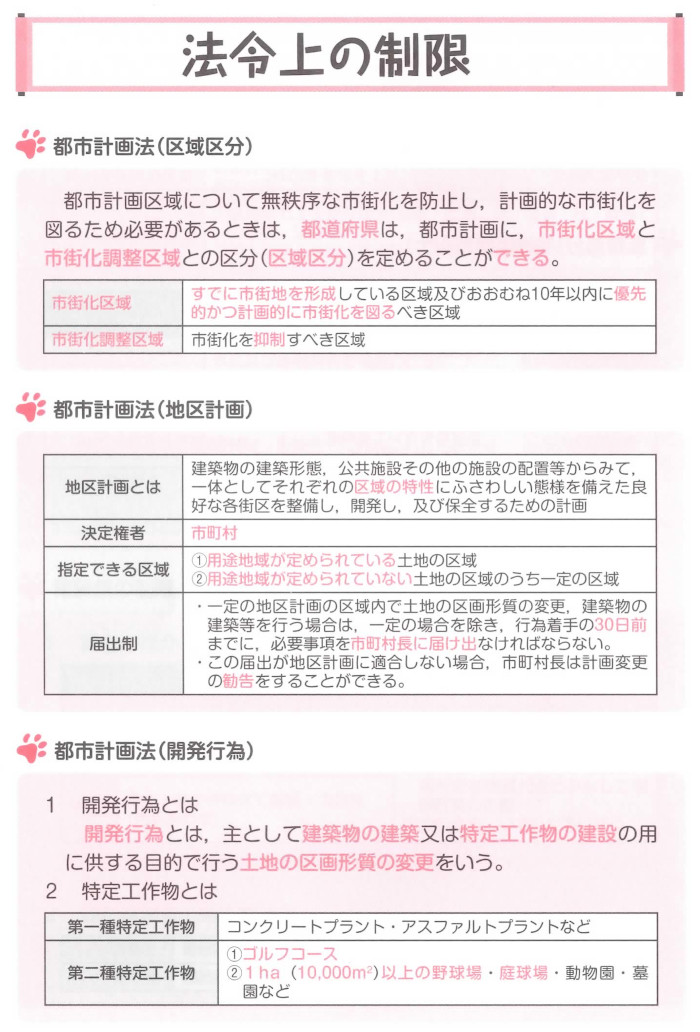

・法令上の制限「用途地域」(P326)にて、

13個の「用途地域」は、1つひとつ覚えてようとしても途中で忘れてしまいます。同じ論点の中の複数の知識を覚えるには表形式でまとめて覚えるのが効率よく、次のように表形式に整理されていることで暗記がしやすいです。

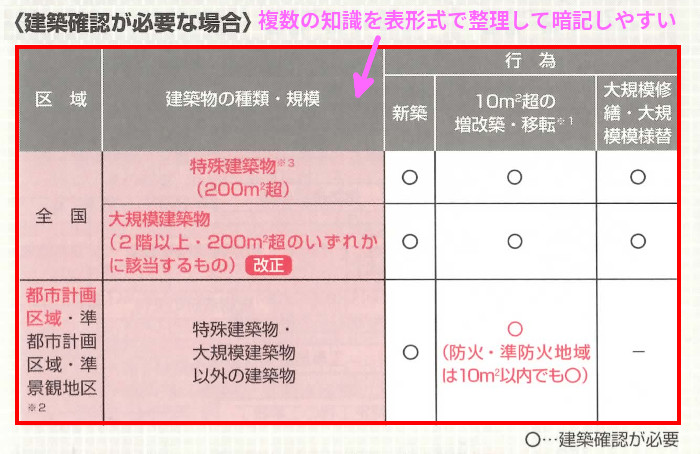

・法令上の制限「建築確認が必要な場合」(P381)にて、

「建築確認」は、全国と都市計画区域によって、また新築なのか増改築なのかによって建築確認の要否が分かれ、複雑なため文章で説明されても理解が難しいです。

こちらも同じ論点の中の複数の知識を覚えるには表形式でまとめて覚えるのが効率よく、次のように表形式に整理されていることで暗記がしやすいです。

暗記は、次のように整理されていると覚えやすくなります。

・「似たような論点を比較しながら まとめている」こと

・「(1つの論点の中の)複数の知識を表形式で整理している」こと

③論点が理解しやすいか?

論点が理解しやすいです。→ 5点/5点

理由

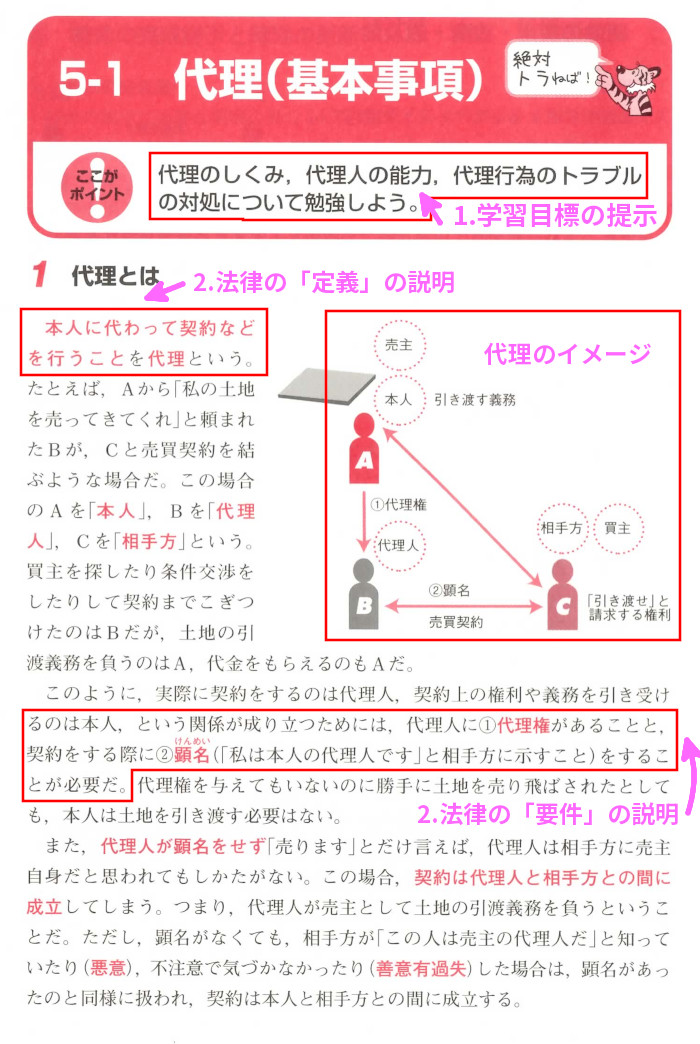

権利関係(民法)の「代理」(P24,25)を例に検証しましたが、「①学習目標の提示」「②.法律の定義と要件の説明」「③具体例で問題提起」を行うことで論点が理解しやすいです。そして最後に「④「とらの巻」によるまとめ」をすることで知識のおさらいを行っています。

根拠

【検証1】:権利関係(民法)の「代理」(P24,25)を例に検証してみます。

- 学習目標の提示

学習者は「ここでは何を勉強するのか?」という学習目標を確認することができ、学習目的をもって学習に望むことができます。(P24) - 法律の「定義」と「要件」の説明(P24)

・法律の「定義」として、代理のイメージを見せながら、「本人に代わって契約などを行うことを代理という」と、代理の定義を行っています。

・法律の「要件」として、「①代理人に代理権があること、②代理人が相手方に『自分は本人の代理人である』ことを示す(顕名)」をする必要があると、要件を説明しています。 - 具体例で問題提起

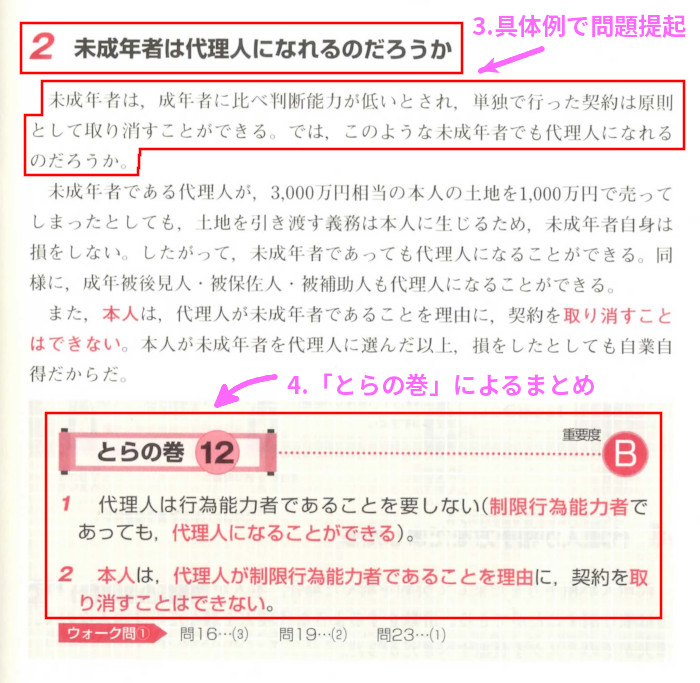

過去の頻出の試験問題を具体例として学習することができます。

具体例「未成年者は代理人になれるのだろうか?」

上の具体例では、代理人の行為能力について、「未成年者が代理人になったときに、未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができるのか?」という具体例をもちいて学習することができます。(P25) - 「とらの巻」によるまとめ

論点のまとめとして、具体例の解答を「とらの巻」にて次のように、整理しています。

とらの巻

[1]制限行為能力者であっても代理人になることができる

[2]本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。

学習者が理解しやすく、また暗記もしやすい作りになっています。(P25)

■1.学習目標の提示

学習者は「ここでは何を勉強するのか?」という学習目標を確認することができ、学習目的をもって学習に望むことができます。(P24)

■2.法律の「定義」と「要件」の説明

・法律の「定義」として、代理のイメージを見せながら、「本人に代わって契約などを行うことを代理という」と、代理の定義を行っています。

・法律の「要件」として、「①代理人に代理権があること、②代理人が相手方に『自分は本人の代理人である』ことを示す(顕名)」をする必要があると、要件を説明しています。

「5.1代理(基本事項)」「1.代理とは」(P24,25)を例に検証

■3.具体例で問題提起

過去の頻出の試験問題を具体例として学習することができます。

具体例「未成年者は代理人になれるのだろうか?」

上の具体例では、代理人の行為能力について、「未成年者が代理人になったときに、未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができるのか?」という具体例をもちいて学習することができます。(P25)

■4.「とらの巻」によるまとめ

論点のまとめとして、具体例の解答を「とらの巻」にて次のように、整理しています。

とらの巻

[1]制限行為能力者であっても代理人になることができる

[2]本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。

学習者が理解しやすく、また暗記もしやすい作りになっています。(P25)

「5.1代理(基本事項)」「1.代理とは」(P24,25)を例に検証

民法の特に「代理」「錯誤(意思表示)」「時効」「物権変動(対抗問題)」では、理論的な概念が積み重なっており理解に時間がかかりますが、このテキストは「①学習目標の提示」「②法律の定義と要件の説明」「③具体例で問題提起」「④とらの巻によるまとめ」の順で説明を行っており論点が理解しやすいです。

理解のしやすさは、全体の概略(「②法律の定義と要件の説明」)を読んだうえで、各論の解説(③具体例で問題提起)に進み、最後にまとめで整理する(「④とらの巻によるまとめ」)ことで、論点が理解しやすくなります。

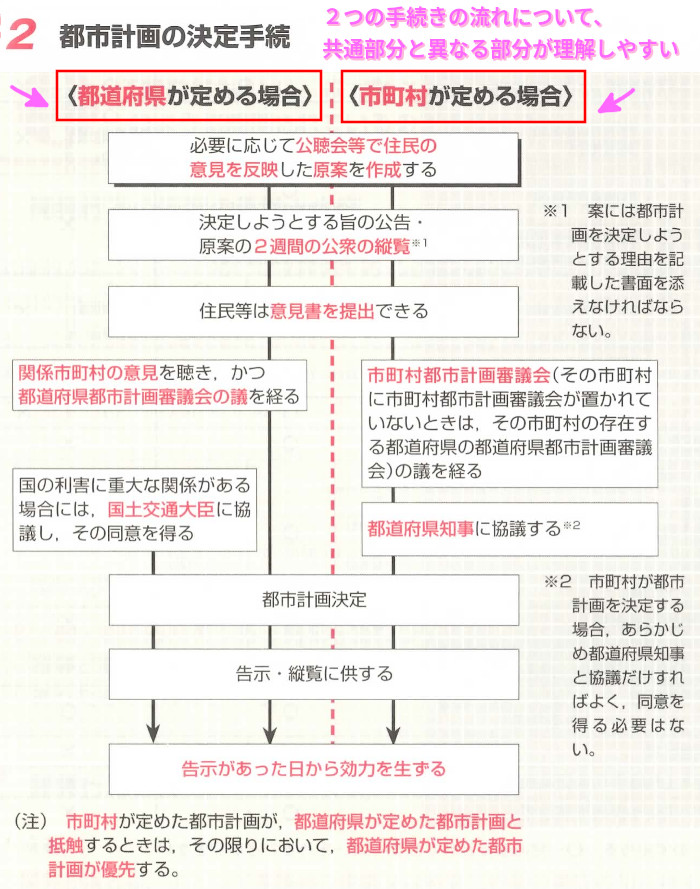

【検証2】:法令上の制限「2.都市計画の決定手続き」(P335)

都市計画の決定手続きには「都道府県が定める内容」と「市町村が定める内容」の2つがあり、多くのテキストは別々に説明して理解しづらいですが、本テキストは2つの手続きの流れを同一ページに図解して説明しておりとても理解しやすいです。

特に2つの手続き(都道府県と市町村)の共通部分と異なる部分が一目瞭然でわかり、学習時間の短縮にもつながります。(私が受験生のときに欲しかった教材です)

④法改正に対応しているか?

法改正に対応しています。→ 5点/5点

根拠

以下のように、法改正に対応しています。

■宅建業法の法改正

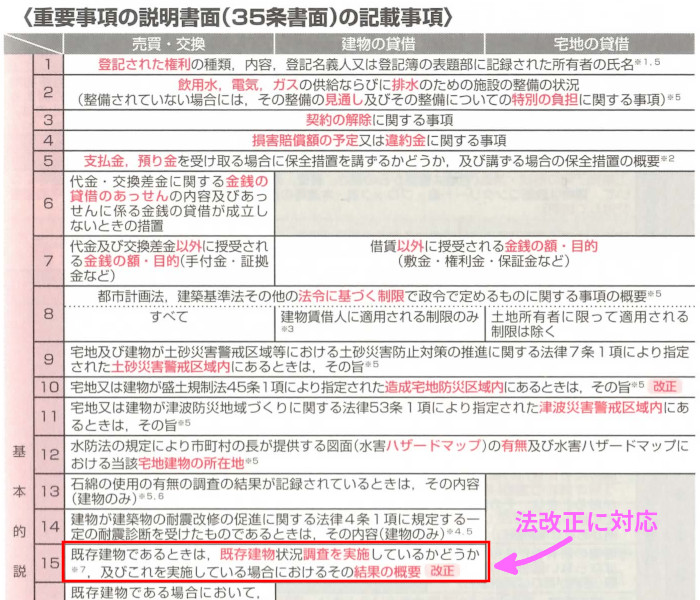

▼建物状況調査

次の書面を交付する際、建物状況調査の説明や記載が必要となりました。

- 重要事項説明書(35条書面)

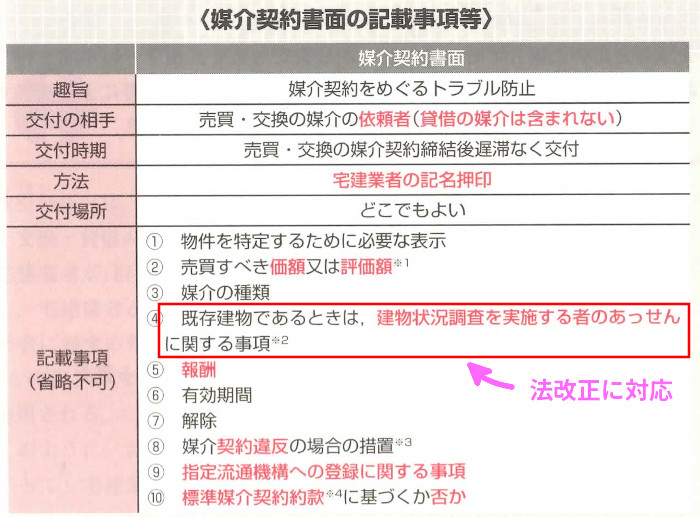

既存建物について、「建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る。鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等についてては2年を経過していないもの)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合、その結果の概要」が重要説明事項となった。 - 媒介契約締結時の交付書面

標準媒介契約約款を採用して既存住宅の売買の媒介契約を締結した場合、建物状況調査をする者のあっせんを「無」とするときは、媒介契約書面にその理由を記載する必要がある。

重要事項説明書(35条書面)

媒介契約締結時の交付書面

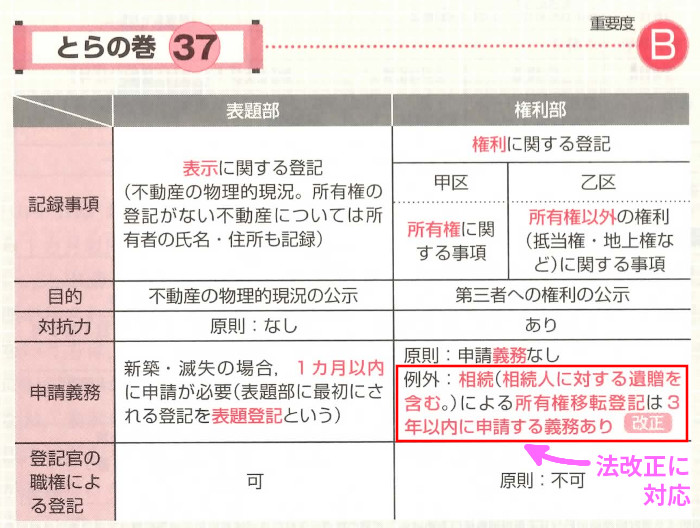

■権利関係の法改正

▼相続登記の義務化

相続登記の申請が義務化しました。

所有権の登記名義人について相続の開始があり、所有権を取得した者は、自己のために相続があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記をしなければならない(相続人に対する遺贈も同様)。

相続登記の義務化

■法令上の制限の法改正

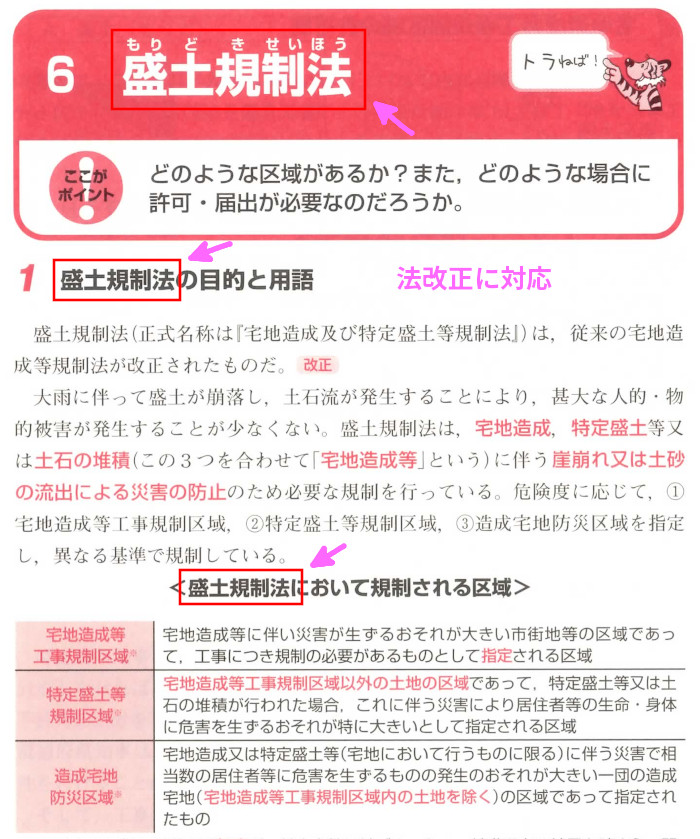

▼盛土規制法(法令上の制限「盛土規制法」(P405))

旧法の「宅地造成規正法」から、「盛土規制法」に改正となりました。

旧法と同様に災害防止を目的とした法律です。

法令上の制限 「盛土規制法」

ほかにもありますが、法改正に対応しています。

法改正は試験で毎年狙われますので、対応していると安心感があります。

⑤テキストの途中に問題が挟まれていないか?

テキストの途中に問題が挟まれていません。→ 5点

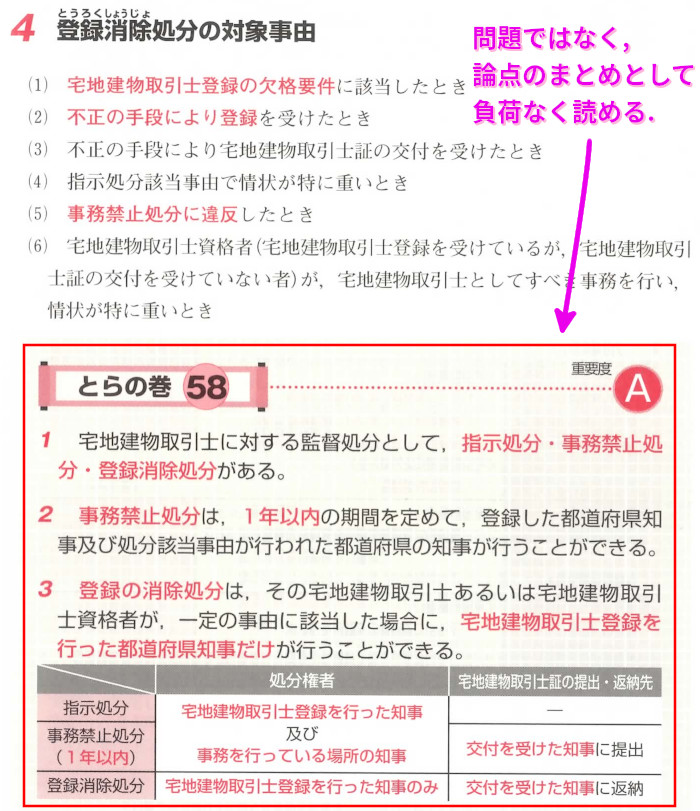

問題ではなく、「とらの巻」といった論点のまとめが学習項目の最後に掲載されています。

問題形式と違うのは、論点の知識の理解を促す目的で載せており、学習の流れのなかで負荷が少なく読み進めることができます(Good!)。

根拠

論点のまとめとして掲載(「とらの巻58」(27-2.監督処分,4.登録消除処分 P310))

テキストを学習しているときと、問題を解くときは、頭の使う部分が異なるため、テキストの途中に問題が挟まれていると、インプットからアウトプットの切り替えが必要になり「理解・暗記の学習ペース」が乱されてしまう。

できれば、テキストと演習問題は、冊子自体を物理的に分けて学習したい。

このテキストは、「論点のまとめ」として解説することで、学習の流れを妨げない工夫がなされています。(Good!)

⑥ページ総数が多すぎないか?

手持ちのテキストの中では、ページ総数が少ないテキストです。→ 5点/5点

根拠

科目と実質のページ数は、下表のとおりです。

| 科 目 | 実質ページ数 |

|---|---|

| 民 法 | 167 ページ |

| 宅建業法 | 144ページ |

| 法令上の制限 | 101ページ |

| 税 | 34ページ |

| その他 | 23 ページ |

| 計469ページ | |

| とらの子(別冊付録) | 31 ページ |

実質のページ総数が「469ページ」であり、ページ数が少ないアドバンテージは大きい。

(手持ちの中でページ数が1番少ないテキストである。2番目は「らくらく宅建塾 宅建士 基本テキスト」、3番目は「宅建士 合格のトリセツ」です)

宅建は繰り返し勉強して基礎知識を定着させることが最重要であり、ページ総数が少ないことは反復学習がしやすく暗記しやすいです。

⑦ページの縦分割がないか(1ページが縦1列か)?

1ページが縦1列のレイアウトで分割されておらず、読みやすいです。→ 5点

根拠

ページの縦分割がなく読みやすい

人は、上から下へ、左から右へ 文字を読むため、1ページが縦1列のレイアウトだと読みやすいです。

テキストによっては、1ページが縦2列、縦3列に分割されているものもあり、学習の集中が乱されてしまいます。

このテキストは分割されておらず、とても読みやすいです。(Good!)

⑧理解を助けるイラストや図表が適度に含まれているか?

「イラスト」や「図表」が適度に含まれています。→ 5点/5点

根拠

以下のように、理解を助ける「イラスト」や「図表」が適度に含まれています。

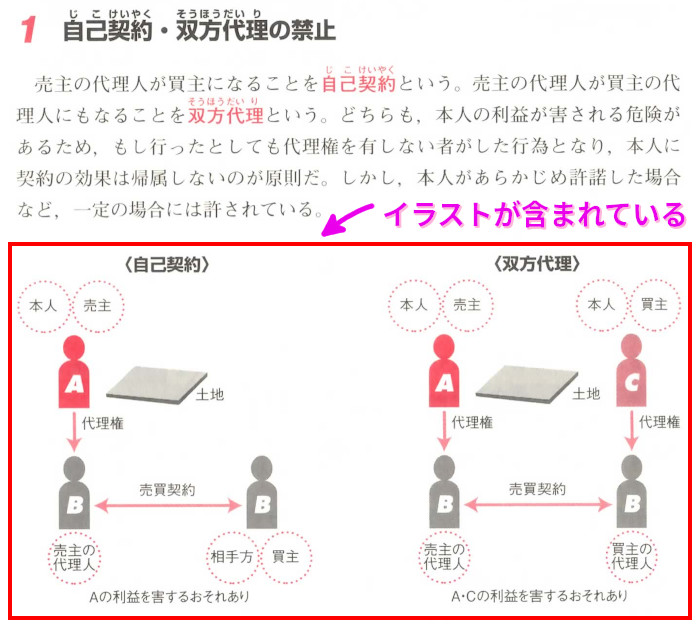

■イラスト

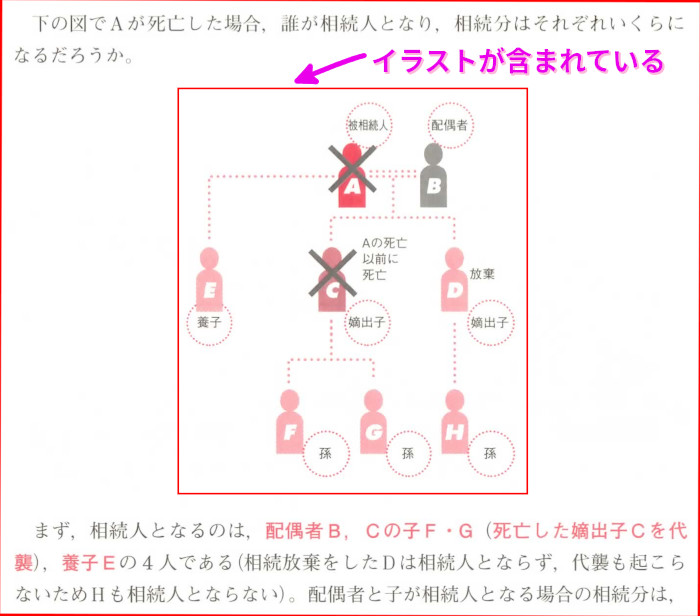

- 権利関係「5-2.代理(禁止事項)」(P27)

- 権利関係「10.相続 法定相続分」(P54)

権利関係「5-2.代理(禁止事項)」

権利関係「10.相続 法定相続分」

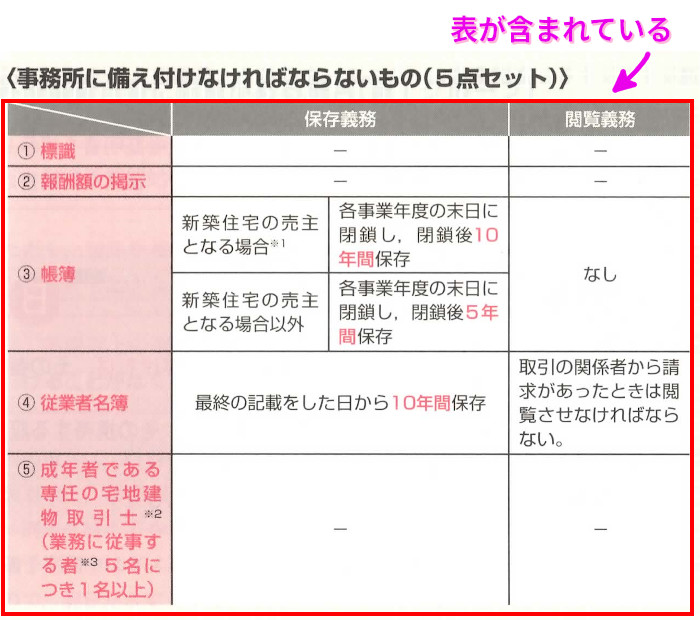

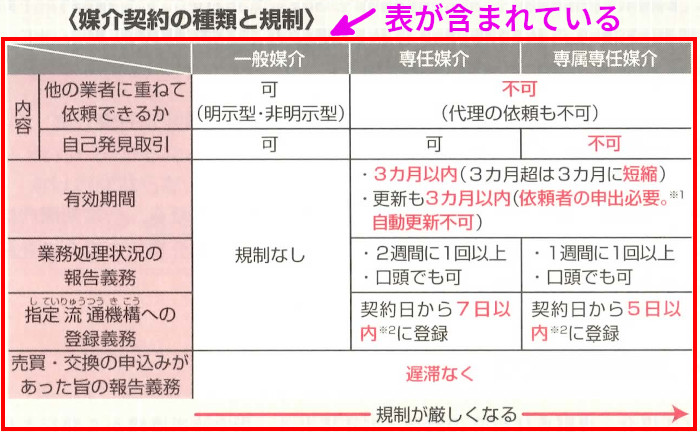

■表

- 宅建業法「事務所に備え付けなければならないもの(5点セット)」(P181)

- 宅建業法「媒介契約の種類と規制」(P235)

宅建業法「事務所に備え付けなければならないもの(5点セット)」

宅建業法「媒介契約の種類と規制」

「イラスト」と「図表」を用いて イメージ(概念)から説明に入ることにより、理解しやすくなるとともに、文字情報で説明するよりも頭の負荷が軽減され学習が継続しやすくなります。

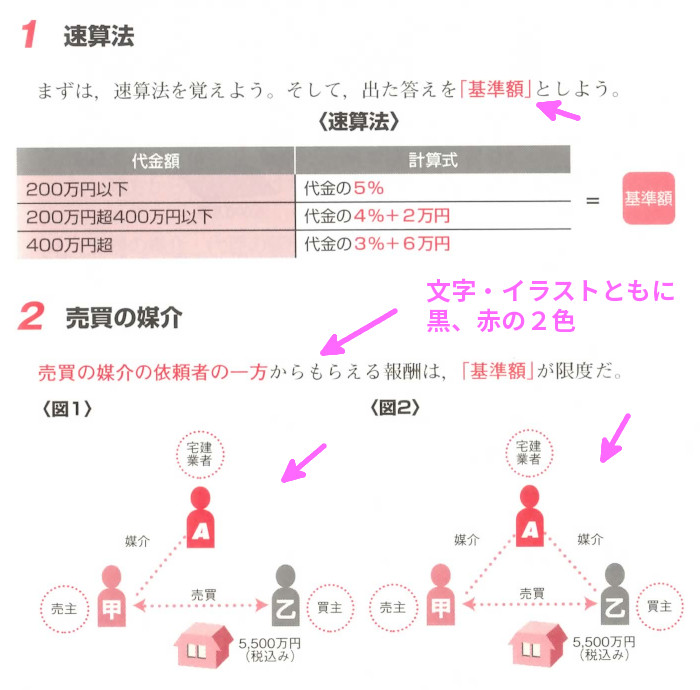

⑨カラフル過ぎないか?

配色がシンプルで読みやすいです。→ 5点

根拠

以下の配色になっています。

- 文字の色:黒、赤の2色

- イラストの色:黒、赤の2色

■文字・イラストともに:黒、赤の2色

宅建業法「26-2.報酬額の制限(売買・交換)」(P295)にて。

・初学者向けのテキストは、飽きさせない工夫から全ページカラーのものが多いです。カラフル過ぎると目が疲れてしまうデメリットもあります。

・また、すべてがカラフルだと、どこが大事な部分かわからなくなるデメリットもあり、強調表示のバランスが大事になります。

このテキストは、配色がシンプルで読みやすいです。

⑩テキスト独自の差別化要素

- 「とらの子」という冊子が付属

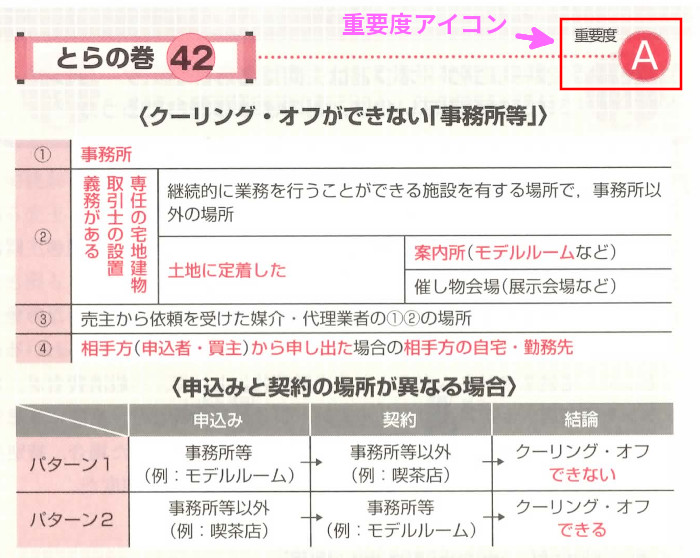

出題頻度が高い論点だけ集められている冊子が付属しています。暗記に重きを置く宅建試験では、この手の「重要論点集」は差別化要素が高いです。 - 「重要度アイコン」の表示

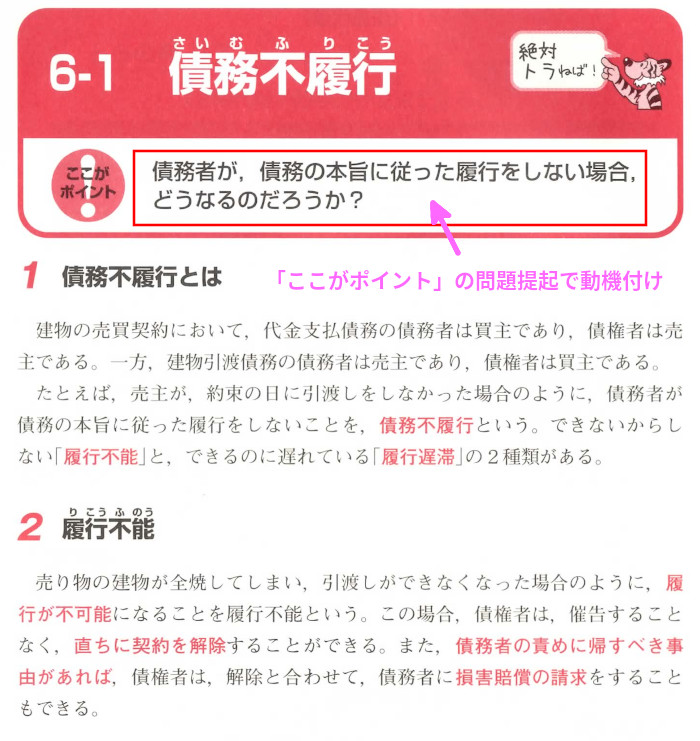

出題頻度の高い論点に「重要度A,B,C」とアイコンが表示されており、「余裕があればやる、なければ飛ばす」といった判断がしやすいです。 - 「ここがポイント」にて問題提起および学習目標の提示を行っています(前述「3.論点が理解しやすいか」にて解説済み)

「ここがポイント」という問題提起によって、論点の動機づけを行っています。 - 「とらの巻」という重要論点のまとめがある(前述「3.論点が理解しやすいか」にて解説済み)

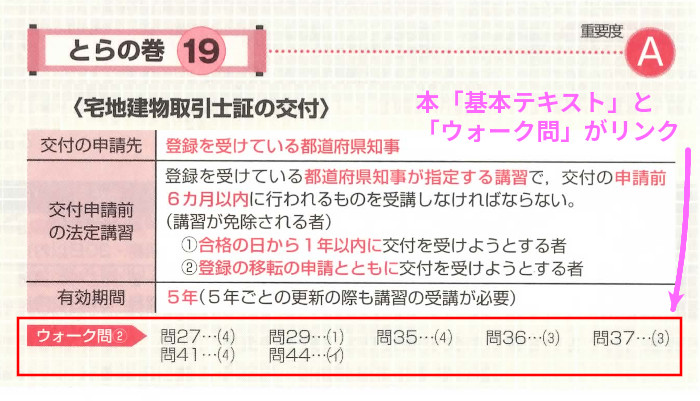

重要論点の暗記がしやすく、理解しやすい教材に仕上がっています。 - 本「基本テキスト」と「ウォーク問」がリンク

この基本テキストは同社の「ウォーク問」とリンクしており、基本テキスからウォーク問の該当問題番号へ逆引きができます。これにより学習した論点の問題個所を探す時間が短縮できます。

→ 5点

根拠

■1.「とらの子」という冊子が付属

出題頻度が高い論点だけ集められている冊子が付属しています。暗記に重きを置く宅建試験では、この手の「重要論点集」は差別化要素が高いです。

「とらの子」という冊子が付属

使い方の例として、過去問題集の周回を重ねた後の総復習に、試験当日に「とらの子」冊子だけを試験会場に持っていって復習する、といった使い方もできます。

「とらの子」という冊子の中身

■2.「重要度アイコン」の表示

出題頻度の高い論点に「重要度A,B,C」とアイコンが表示されており、「余裕があればやる、なければ飛ばす」といった判断がしやすいです。

■3.「ここがポイント」にて問題提起および学習目標の提示を行っています

・「ここがポイント」という問題提起によって論点の動機づけを行っています。「問題提起」を行ってから「解説」に入ることで理解しやすくなっています。

・また「ここがポイント」にて学習目標の提示を行っている学習項目もあり(前述「3.論点が理解しやすいか」にて解説済み)、学習者は「ここでは何を勉強するのか?」という学習目標を確認することができ、学習目的をもって学習に望むことができます。

■4.「とらの巻」という重要論点のまとめがある

重要論点の暗記がしやすく、理解しやすい教材に仕上がっています。

とらの巻

■5.本「基本テキスト」と「ウォーク問」がリンク

この基本テキストは同社の「ウォーク問」とリンクしており、基本テキスからウォーク問の問題番号への逆引きができます。これにより学習した論点の問題を探す時間が短縮できます。

まとめ

メリット

- 「要点・暗記重視」型のテキストであり、合格に必要な知識だけ記載されていますので合理的な学習が行えます。

特に各論点の最後に「とらの巻」という重要論点のまとめがあり、暗記がしやすく、理解しやすい教材に仕上がっています。 - 表を使って似た論点の「暗記箇所が整理」され、イラストやまとめを使って「論点の理解」もスムーズにできます。(宅建向けに学習がしやすく上手に仕上がっています)

- ページの縦分割がなく(1ページが縦1列)読みやすいです。

- 出題頻度の高い論点とそうでない論点がわかりますので、「余裕があればやる、なければ飛ばす」といった判断がしやすいです。

- 法改正に対応しています。

ややデメリット

出題頻度の低い論点や条項を削っているため、過去問を解いたときに本テキストに説明が載っていないことがあり、必要に応じて手書きで本テキストに書き込む必要があります。(前記「ページ総数が少ない」メリットとのトレードオフです)

※ただし、短期合格したい受験生には、むしろ知識が絞ってあることがメリットになります(ex.合格に必要な知識しか勉強しない使い方)。

まとめ

- 評価点は「50点/50点」であり、結論は、合格に必要な知識のみをおさえて短期合格したい方は「買い」です。

- 評価したところ、学習対象者は「初学者」から「リベンジ組」を対象にしていますが、特に時間がない人に向いています。

- 時間が短縮できるだけでなく本テキストは、暗記がしやすく、論点が理解しやすい教材に仕上がっていますので安心して受験に望めます。

「どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト」を使うことで、

勉強開始までの「教材選択の時間ロス」をはぶき、効率よく学習を進めていだきたくことができます。

以下は、今回レビューした「テキスト」の購入リンクです。

「宅建に合格したい!」という方は、ぜひご検討ください。

購入リンク:どこでも宅建士 とらの巻 短期決戦型テキスト 2025年版

こちらから購入できます。↓

いまなら資格スクエアが「宅建士講座のオリジナルテキスト」を40ページ分を無料で送付しています!

実際に講座で使用するテキストの一部(40ページ分)をご確認いただけます。無料講義体験と完全連動のテキストのため、併せてご活用いただくことでより講座のイメージが明確となります。

また、その場で、講座内容やカリキュラム・学習方針、サンプルテキストなどをまとめたパンフレットを無料でダウンロードできます。

独学で勉強している方、短期間の集中学習で一発合格したい方は、いまのうちに ぜひどうぞ! 1分の簡単な入力作業でお取り寄せができます。

関連記事:教材のレビュー記事

2025年版 宅建 厳選した「過去問題集」を【プロが徹底比較】

2025年版の過去問題集を点数付けして徹底比較しています。ぜひお読みください。

→ 2025年版 宅建 厳選した過去問題集を【プロが徹底比較】

-

-

参考2025年版 宅建 厳選した「過去問題集」を【プロが徹底比較】

続きを見る

2025年版 宅建 厳選した「基本テキスト」を【プロが徹底比較】

2025年版の基本テキストを点数付けして徹底比較しています。ぜひお読みください。

→ 2025年版 宅建 厳選した基本テキストを【プロが徹底比較】

-

-

参考2025年版 宅建 厳選した「基本テキスト」5冊を【プロが徹底比較】

続きを見る