【出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試】って、

「30年の過去問データベースから良問だけ厳選して作った ”模試形式の問題集” って聞いたんですけど、本当ですか?」

「実力に合わせて模試形式の問題が用意されているって本当ですか?」

「問題の【解説】が理解しやすいように整理されていますか?」

「法改正に対応していますか?」

「要するに、、この問題集を使って「宅建」に合格できますか?

具体的に教えて、詳しい人!」

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

- 元教材制作者の筆者が「出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試 2024年度版」の教材評価を行っています。

- 独自の6個の評価項目を用いて徹底評価し、点数づけしています。

(「出題頻度」「解説の理解しやすさ」「問題数の適量さ」など) - 本記事を読むことで、変な教材に手を出して無駄な時間とお金を使うこともなくなります。

本記事の信頼性

この記事を書いた人

CFP全課目合格 / 1級FP技能士 /

宅地建物取引士 / 第二種 情報処理技術者 / 日商簿記 等

教材制作会社に6年間 勤務

eラーニング・企業内研修用の「教材制作」「教材評価」の業務に携わる.

業務経験からFP・宅建の学習用教材を評価し,マニアックに解説しています.

この記事を読むことで、勉強開始までの「教材選択の時間ロス」をはぶき、効率よく学習を進めていだきたくことができます。

5分で読めるので、この教材の評価が知りたい方は、最後まで読んでみてください。

「出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試 2024年版」の商品説明

- 本問題集は、宅建の本試験形式の問題の順番で出題される「模試形式の問題集」の位置づけです。

- 学習対象者は、模試形式で実践的に解きたい「上級者」「リベンジ組」を対象としています。

- 読んだ第一印象は、「難易度別に良問を50問ずつ解くことができる」、「知識レベルに合わせて本試験のシミュレーションができる」ということです。

いまならクレアールが 宅建試験「非常識 合格法」の新刊書籍を無料でプレゼントしています。

市販で買うと 1,760円(税込み)ですが、キャンペーンがある月だけ「先着100名」まで無料でもらうことができます。

独学で勉強している方、短期間の集中学習で一発合格したい方は、いまのうちに ぜひどうぞ!

1分の簡単な入力作業でお取り寄せができます。

徹底レビュー

もくじ

評判のいい「出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試」2024年版【レビュー】

結論は、実力に合わせて「模試形式の良問」が解きたい方は「買い」です。

その「メリット」、「デメリット」、「評価点」を見ていきましょう。

メリット

- 30年分の過去問データベースから良問を厳選しており、試験に頻出な問題を模試形式で解くことができます。

※より良問が集まって効率的に試験範囲が網羅されており、受験生にとっては効率的に得点が稼げるような問題がそろっています。 - 難易度を「基礎編」「中級編」「上級編」の3段階に分けた「模試形式」の問題を6回分 解くことができます。

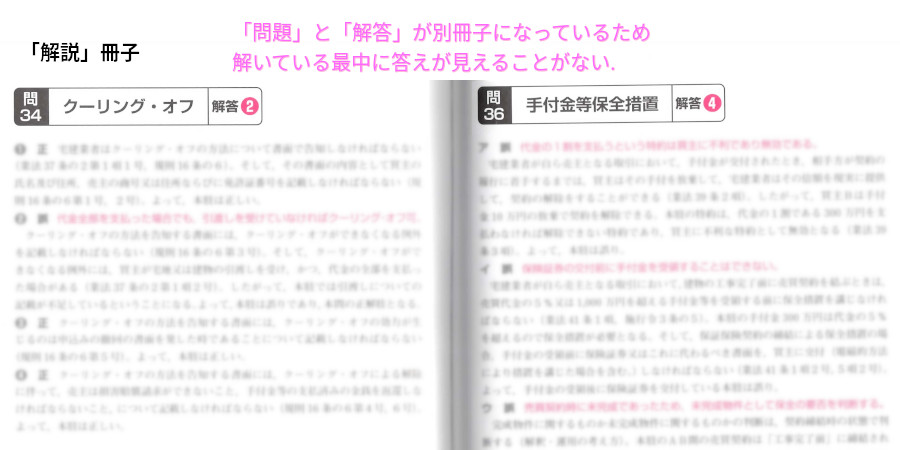

- 「問題」と「解答」が物理的に別冊子に分かれており、問題を解いている最中に「答え」が見えることがないです。

- 法改正に対応しています。

ややデメリット

本問題集から基本テキストへのリンクがなく、基本テキストの詳しい解説を確認したいときに少し不便です。

同社LECの問題集は、基本テキストへのリンクがありますので、本問題集にもリンクがあるとより良いです。

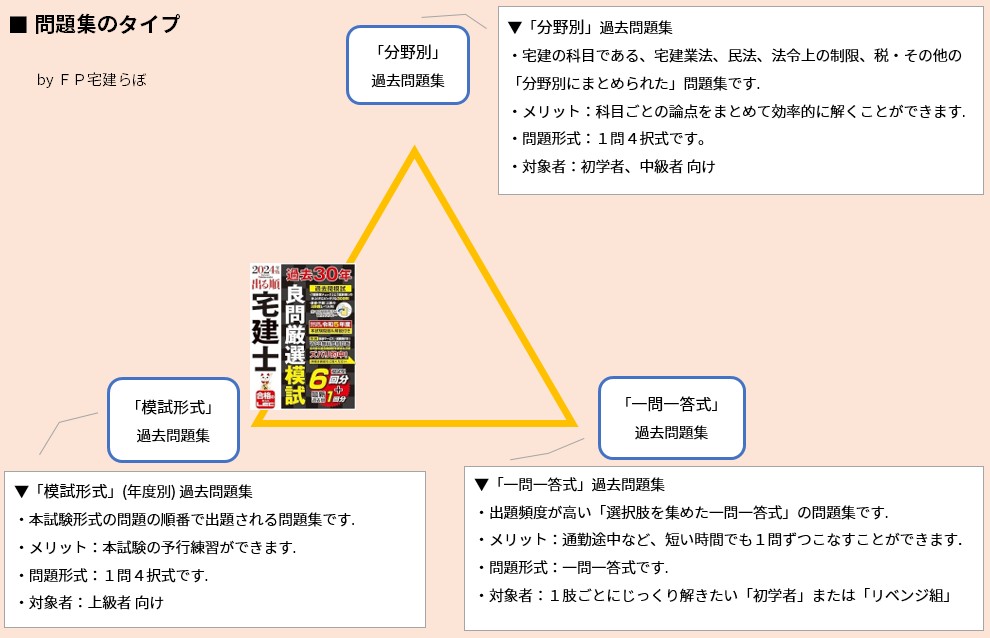

本問題集のタイプ

本 問題集のタイプは、「模試形式」の過去問題集になります。

(スマホの方は、ピンチイン・ピンチアウトにて拡大・縮小ができます)

この教材の使い方

- 「模試形式」の問題が6回分収録されているため、本試験の予行練習をする使い方です。

- 出題頻度の高い良問だけ厳選して集められているため、出題頻度が高い問題の解き方を覚えていく使い方です。

評価点は「29点/30点」です

当サイトは、独自の「評価項目」を用いて、本テキストを「評価点」をつけて評価しています。

- 「評価項目」は、6項目です。

- 「評価点」は、「評価項目」ごとに5点、合計で30点満点(6項目×5点)としています。

※25点以上は高得点です。

評価項目と評価点

| カテゴリ | 評価項目 | 評価点 (各5点) |

|---|---|---|

| 内容面 | ①出題頻度 A、B、Cランクの内容が 網羅されているか?(網羅性) | 5 |

②解説が理解しやすいか? | 5 |

|

③法改正に対応しているか? | 5 |

|

| 外観面 | ④問題数が適量か? | 5 |

⑤解いている最中に解答が見えないか? | 5 |

|

| 差別化 要素 | ⑥独自の差別化要素 | 4 |

合計点数 | 29/30 |

|

※評価項目ごとの評価点・評価基準は当サイトの独自のものです。

定期的に調整していますので評価点が変わる場合がありますのでご注意ください。

※また、評価点は人によって感じ方が異なります。

その場合は,点数よりも評価内容を参考になさってください。

以下に、理由・根拠を詳しく解説します。

出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試 2024年度版【徹底レビュー】

それでは理由・根拠を詳しく、以下の「評価項目」を用いて点数をつけて評価していきます。

- 「評価項目」は、6項目です。

- 「評価点」は、「評価項目」ごとに5点、合計で30点満点(6項目×5点)としています。

- 出題頻度 A、B、Cランクの内容が網羅されているか?(網羅性)

- 解説が理解しやすいか ?

- 法改正に対応しているか?

- 問題数が適量か?

- 解いている最中に解答が見えないか?

- 独自の差別化要素

▼「内容面」

▼「外観面」

▼「差別化要素」

①出題頻度 A、B、Cランクの内容が網羅されているか?(網羅性)

A.すべて網羅しています。→ 5点/5点

※昨年版に比べ、より良問が集まって効率的に試験範囲が網羅されています。

根拠

「科目」ごとの「出題頻度 A,B,Cランク」の網羅性は、下表のとおりです。

「出題頻度A,B,Cランク」の網羅性

| 科 目 | 「出題頻度A,B,Cランク」の網羅性 |

|---|---|

| 宅建業法 | 15/15論点の「A,B,Cランク」を網羅 |

| 民法(権利関係) | 23/24論点 の「A,B,Cランク」を網羅 |

| 法令上の制限 | 6/6論点 の「A,B,Cランク」を網羅 |

| 税・その他 | 9/10論点 の「A,B,Cランク」を網羅 |

「出題頻度 A,B,Cランク」とは?

※宅建の試験範囲をもとに、12年分の過去問を確認し「出題頻度」のランク付けを行いました。

- Aランクは、毎年出題される出題頻度が高い論点であり、必至で覚えなければならない知識です。

- Bランクは、2年に1度程度のペースで出題される論点で、こちらも2番目に優先して覚えなければならない知識です。

- Cランクは、5年に一度程度のペースで出題される論点で、余裕があったら覚えたい知識です。

- Pランクは、10年に一度程度のペースで出題される論点で、あまり時間を割かないほうがいい知識です。

詳細な「論点別」の「出題頻度 A,B,Cランク」の網羅性は、下表になります。

(※スマホの方は、ピンチイン・ピンチアウトにて、拡大・縮小ができます)

| 論 点 | 出題頻度 (A:高,B:中,C:低) | 出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試 2024年版LEC 網羅性(〇/△/なし) |

|---|---|---|

■宅建業法 |

||

1.宅地建物取引業 | A | 〇 |

2.免許 | A | 〇 |

3.宅地建物取引士 | A | 〇 |

4.事務所の設置 | A | 〇 |

5.営業保証金 | A | 〇 |

6.保証協会 | A | 〇 |

7.広告や契約の注意事項 | A | 〇 |

8.業務における諸規定 | A | 〇 |

9.媒介代理契約の規制 | A | 〇 |

10.35条 重要事項説明 | A | 〇 |

11.37条書面(契約書) | A | 〇 |

12.自ら売主の制限 (8種規制) | A | 〇 |

13.報酬額の規制 | A | 〇 |

14.監督処分と罰則 | A (罰則はC) | 〇 |

15.住宅瑕疵担保履行法 | A | 〇 |

■民法(権利関係) |

||

1.制限行為能力者 | B (被保佐人, 被補助人はC) | 〇 |

2.意思表示 | A (心裡留保はC) | 〇 |

3.代理 | A (表見代理はP) | 〇 |

4.時効 | B | 〇 |

5.物権変動・対抗問題 | A | 〇 |

6.相隣関係 | P | 〇 (R5-問2) |

7.共有 | P | 〇 |

8.抵当権 | A (根抵当権はP) | 〇 |

9.その他の担保権 | P (地役権,留置権, 先取特権,質権はP) | △ (地役権あり6回-問8, 質権あり5回-問8, 留置権なし, 先取特権なし, 頻度[低]で問題なし) |

10.保証・連帯保証 | C | 〇 |

11.連帯債務 | C | 〇 |

12.債権譲渡 | C | 〇 |

13.債務不履行 | A | 〇 |

14.弁済相殺 | P | 〇 (弁済あり, 相殺ありR5-問4) |

15.契約不適合責任 | A | 〇 |

16.賃貸借契約 | A (賃借権の譲渡・転貸) | 〇 |

17.借地借家法 (借地権) | A (裁判所の許可はC, 建物の再築はP) | 〇 |

18.借地借家法 (借家権) | A (借地上の建物の 賃借権はC) | 〇 |

19.その他の契約 | C (使用貸借, 請負,贈与) | △ (使用貸借あり4回-問11, 請負あり, 贈与なし, 頻度[低]で問題なし) |

20.事務管理 | C | 〇 (委任あり5回-問2, 事務管理あり6回-問9, 善管注意義務あり 同問) |

21.不法行為 | B (共同不法行為はC) | 〇 |

22.相続 | A (欠格・廃除はC, 遺留分はC) | 〇 |

23.不動産登記法 | A (合筆・分筆はP) | 〇 |

24.区分所有法 | A | 〇 |

■法令上の制限 |

||

1.都市計画法 | A (地区計画はC) | 〇 |

2.建築基準法 | A | 〇 |

3.国土利用計画法 | A (事前届け出はP) | 〇 |

4.農地法 | A | 〇 |

5.土地区画整理法 | A | 〇 |

6.盛土規制法 | A (監督処分, 災害防止措置はC) | 〇 |

■税・その他 |

||

1.不動産取得税 固定資産税 | A | 〇 |

2.所得税 | C | 〇 |

3.印紙税 | A | 〇 |

4.登録免許税 | A | 〇 |

5.相続税・贈与税 | P | なし (出題頻度[低]で問題なし) |

6.不動産鑑定評価基準 | A | 〇 |

7.地価公示法 | A | 〇 |

8.住宅金融支援機構法 | A | 〇 |

9.景品表示法 公正競争規約 | A | 〇 |

10.土地建物 | A | 〇 |

論点数 計 | 55 | 53 (〇は1、△は0.5 小数点は切上で集計) |

評価点: コメント: | 5点/5点中 A,B,Cランクを網羅 |

|

※論点の網羅性は53項目です。より良問が厳選されて試験範囲が網羅されています。受験生にとっては効率的に得点が稼げるような問題がそろっています。

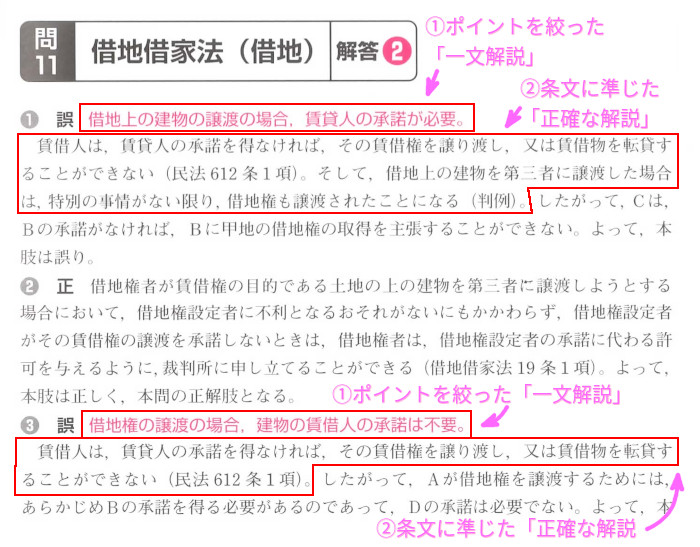

②解説が理解しやすいか?

A.問題の選択肢に対する「解説」が理解しやすいです。→ 5点/5点

理由:

問題の解説が、次の構成で解説されており理解しやすいです。

- ポイントを絞った「一文解説」

- 条文に準じた「正確な解説」

根拠:

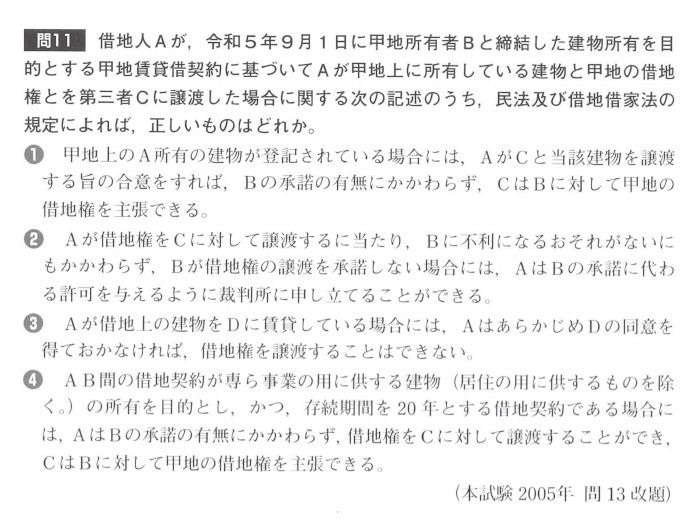

■検証1:「権利関係」「借地借家法」の解説(第2回 問11)

理由の根拠を、「借地借家法」を例にして、検証してみます。

▼解説

- ポイントを絞った「一文解説」

・上のイメージ(解説肢1)より「借地上の建物の譲渡の場合、賃貸人の承諾が必要」と、ポイントを絞って簡潔に記載されています。

・この「一文解説」は、問題集の周回をこなしたときに威力を発揮し、暗記に重きをおく宅建試験にマッチした学習方法です。 - 条文に準じた「正確な解説」

・上のイメージより「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない(民法612条1項)。」と、条文に準じた正確な解説を意識して学習できます。

・この「正確な解説」は、法令や制度に準じた正確な内容であり、正統派の解説で安心感があります。(上級者が好む伝統的な解説です)

▼問題分

参考までに、解説に対する「問題文」も掲載しておきます。

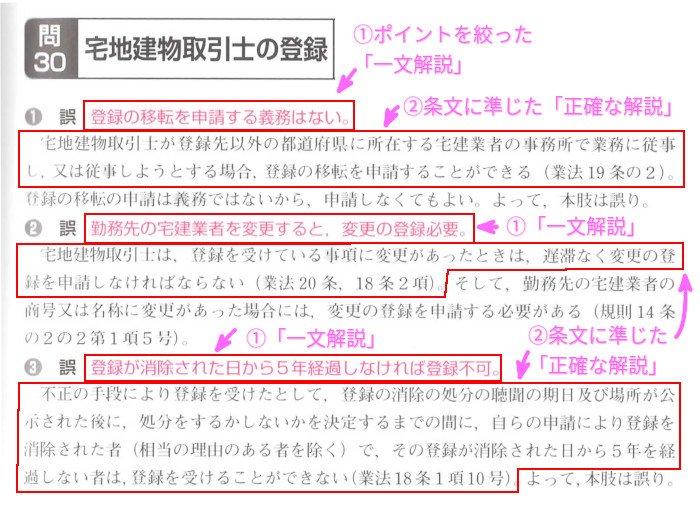

■検証2:「宅建業法」「宅地建物取引士の登録」の解説(第2回 問30)

理由の根拠を、「宅地建物取引士の登録」を例にして、検証してみます。

▼解説

- ポイントを絞った「一文解説」

・上のイメージ(解説肢1)より「登録の移転を申請する義務はない。」と、ポイントを絞って簡潔に記載されています。

・この「一文解説」は、問題集の周回をこなしたときに威力を発揮し、暗記に重きをおく宅建試験にマッチした学習方法です。 - 条文に準じた「正確な解説」

・上のイメージより「宅地建物取引士が登録先以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事し、又は従事しようとする場合、登録の移転を申請することができる(業法19条の2)。」と、条文に準じた正確な解説を意識して学習できます。

※また、宅建士の「登録の移転」と「変更の登録」は紛らわしい論点ですが、同じ問題の中で取り上げてくれていますので、比べながら解くことで整理して違いを確認することができます。

・この「正確な解説」は、法令や制度に準じた正確な内容であり、正統派の解説で安心感があります。(上級者が好む伝統的な解説です)

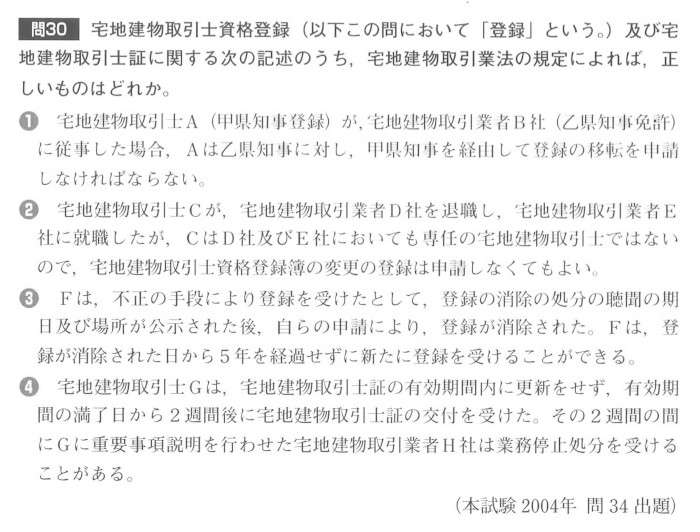

▼問題文

参考までに、解説に対する「問題文」も掲載しておきます。

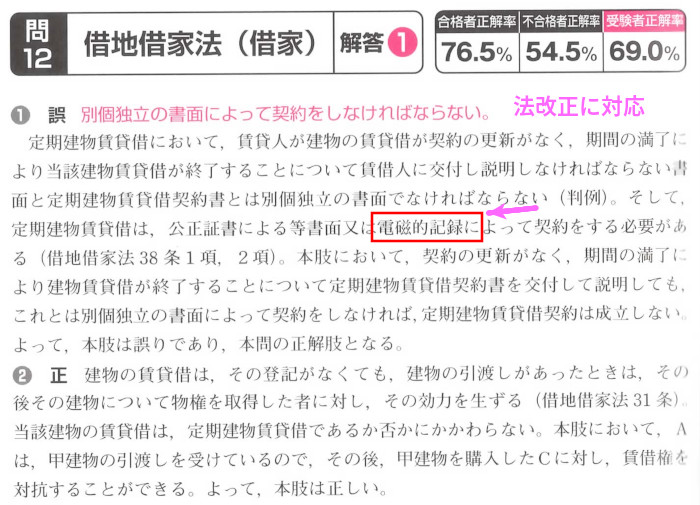

③法改正に対応しているか?

A.法改正に対応しています。→ 5点/5点

根拠:

以下のように、法改正に対応しています。

■宅建業法の法改正

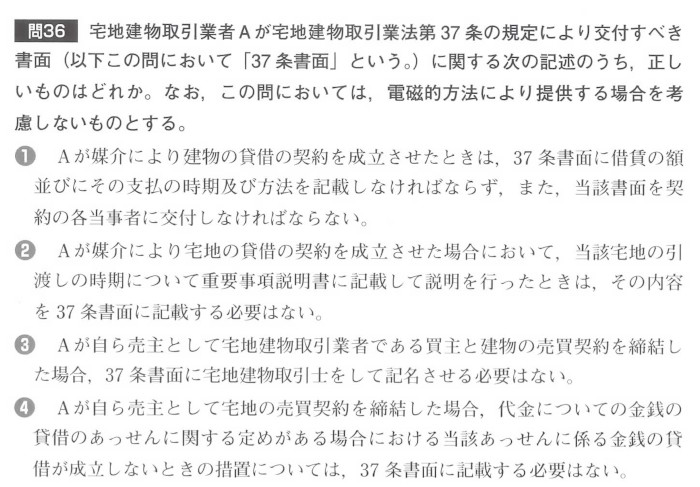

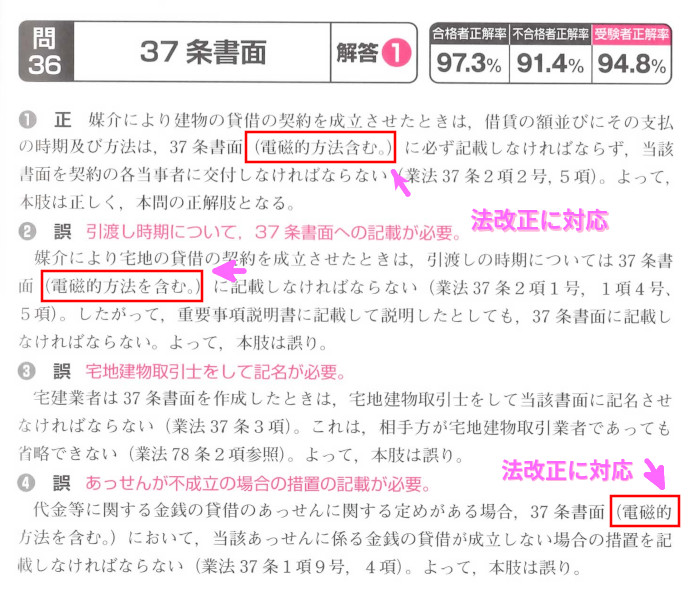

▼1.不動産取引の電子化(宅建業法「37条書面」(第1回-問36))

次の書面を交付する際、電磁的記録による交付が可能となりました。

- 重要事項説明書(35条書面)

- 売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面(37条書面)

- 媒介契約締結時の交付書面

- レインズ登録時の交付書面

宅建業法「37条書面」(第1回-問36)問題文

宅建業法「37条書面」(第1回-問36)解説文

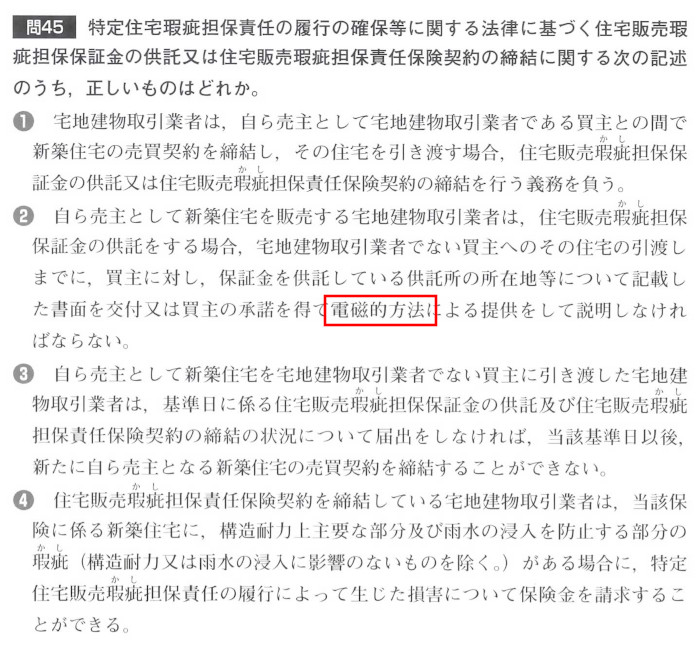

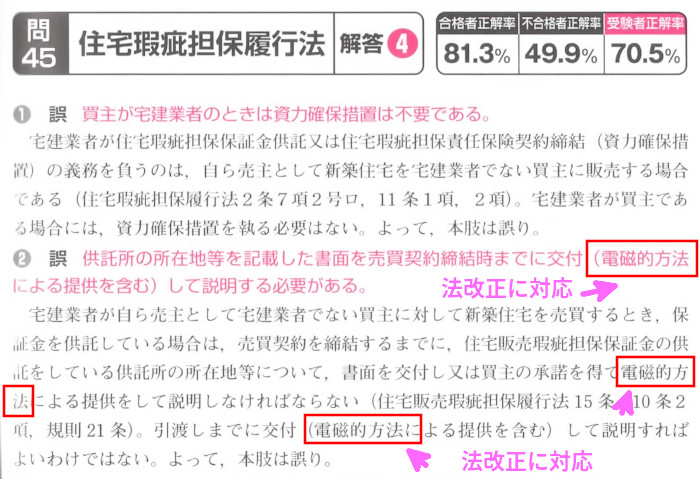

▼2.住宅瑕疵担保履行法の情報提供(宅建業法「住宅瑕疵担保履行法」(第1回-問45))

自ら売主となり新築住宅を販売した宅建業者は「供託」または「保険」の資力確保措置を講ずる義務があります。

それぞれに必要な 次の書類は電子交付が可能となっています。

- 供託所の所在地等を記載した書面

- 保険証券またはこれに代わる書面

宅建業法「住宅瑕疵担保履行法」(第1回-問45)問題文

宅建業法「住宅瑕疵担保履行法」(第1回-問45)解説

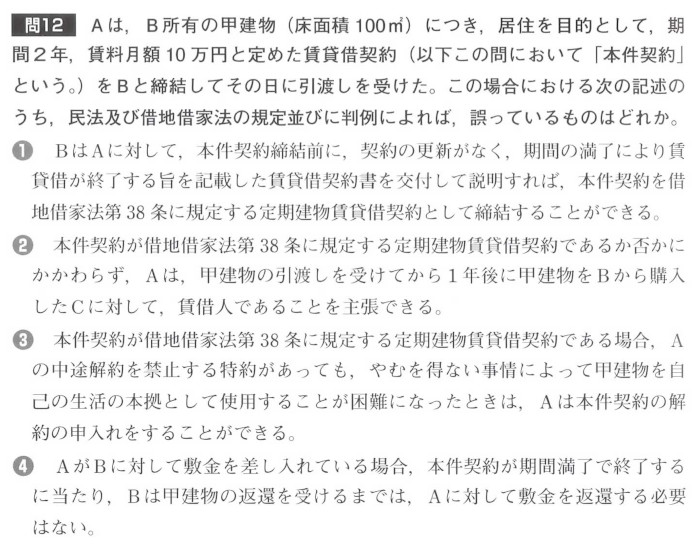

▼借地借家法 「定期建物賃貸借契約」(権利関係「借地借家法(借家)」(第6回-問12))

次の書面を交付する際、電磁的記録による交付が可能となりました。

- 一般定期借地契約

- 取壊し予定の建物の賃貸借契約

- 定期建物賃貸借契約

権利関係「借地借家法(借家)」(第6回-問12)問題文

権利関係「借地借家法(借家)」(第6回-問12)解説

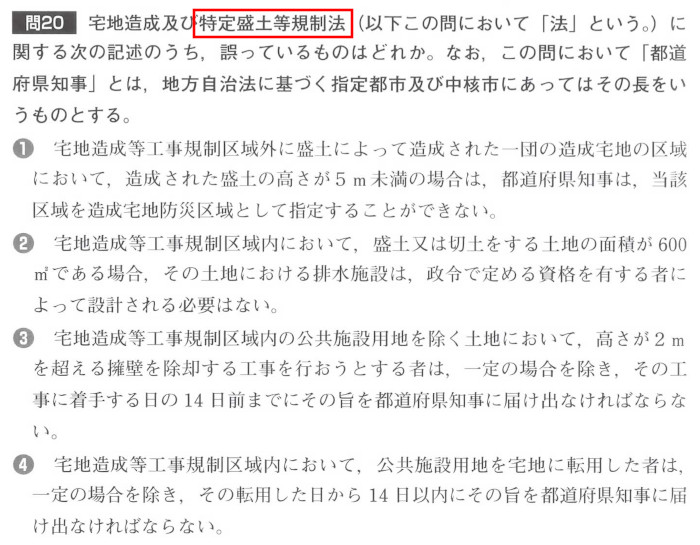

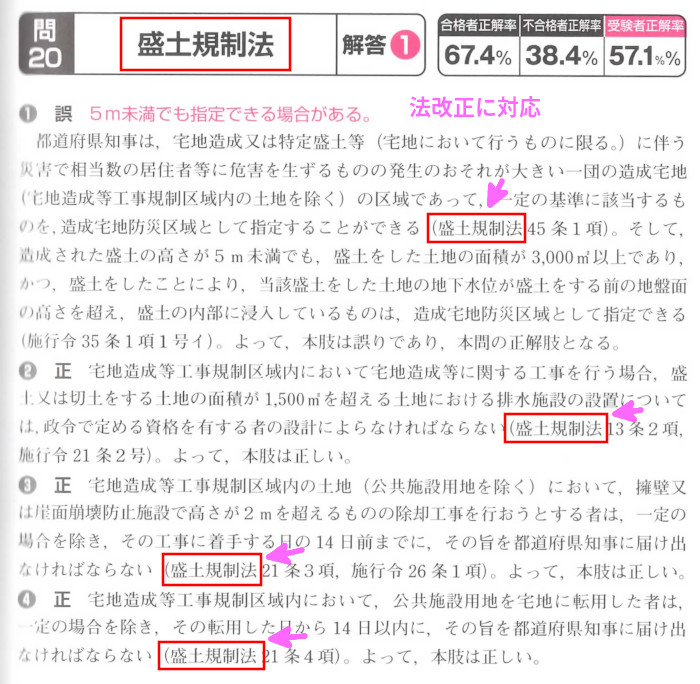

■法令上の制限の法改正

▼盛土規制法 「盛土規制法」(法令上の制限「盛土規制法」(第4回-問20))

旧法の「宅地造成規正法」から、「盛土規制法」に改正となりました。

旧法と同様に災害防止を目的とした法律です。

法令上の制限「盛土規制法」(第4回-問20)問題文

法令上の制限「盛土規制法」(第4回-問20)解説

④問題数が適量か?

A. 「模試形式」(年度別)問題集 の 問題数としては、適量です。→ 5点

理由:次になります。

・過去30年間の過去問データベースから 良質な問題を厳選した「300問」(6回分)が掲載されています。(※単純に30年分を問題にしただけではありません。)

→ 宅建の「模試形式」の6回分(300問 ÷ 50問/1回分=6回分)の問題数としては十分です。

・また、難易度が「基礎編」「中級編」「上級編」に分けられていますので、個人の知識レベルに合わせて解くことができます。

根拠

科目ごとの問題数は、下表のとおりです。

▼本「問題集」の問題数

| 問題冊子 | 問題数 |

|---|---|

| 第1回 問題 基礎編① | 50問 |

| 第2回 問題 基礎編② | 50問 |

| 第3回 問題 中級編① | 50問 |

| 第4回 問題 中級編② | 50問 |

| 第5回 問題 上級編① | 50問 |

| 第6回 問題 上級編② | 50問 |

小計: | 300問 |

| 最新過去問題 | |

令和5年試験 | 50問 |

合計: | 350問 (最新過去問含む) |

参考までに、「10年分の分野別過去問題集」の問題数に対する、「本問題集(模試形式)」のカバー率を計算してみました。

「10年分の分野別過去問題集」は「481問」分に相当しますが、「本問題集(模試形式)」は「300問」のカバー率として換算すると「62.3%」になります。

・【計算式】:300問÷481問=62.3%

※前述の「分野別問題集」とのカバー率の比較はあくまで参考値です。本問題集は模試形式であり6回分の過去問題を解き本番をシミュレートするには十分の問題数ですので、安心してお使いいただけます。

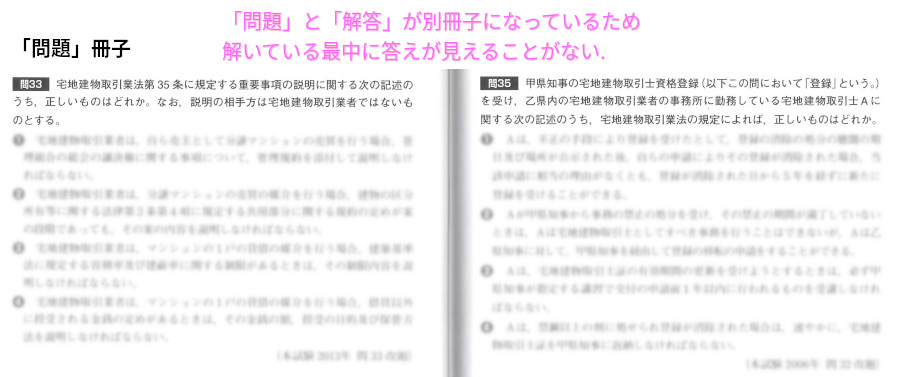

⑤解いている最中に解答が見えないか?

A.「問題」を解いている最中に「答え」が見えることがないです。→ 5点/5点

理由:

「問題」と「解答」が物理的に別冊子になっているため、解いている最中に「答え」が見えることがないです。(Good)

根拠:

下のイメージをご確認ください。

「問題」と「解答」が同じページにあると、解いている最中に「答え」が見えてしまい、都度ストレスを感じてしまいます。

この問題集は 物理的に「問題」と「解答」を別冊子に配置することで、その課題をクリアしています。(Good!)

⑥独自の差別化要素

- 知識レベルに合わせて「基礎編」「中級編」「上級編」の模試形式の問題を解くことができます。

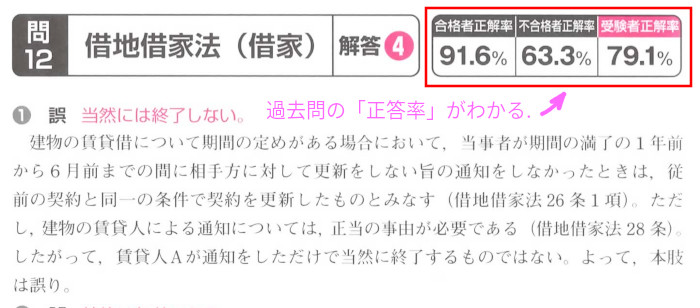

- 過去問題の「正答率」が確認でき、正答率70%以上の絶対に落としてはいけない問題の判断ができます。

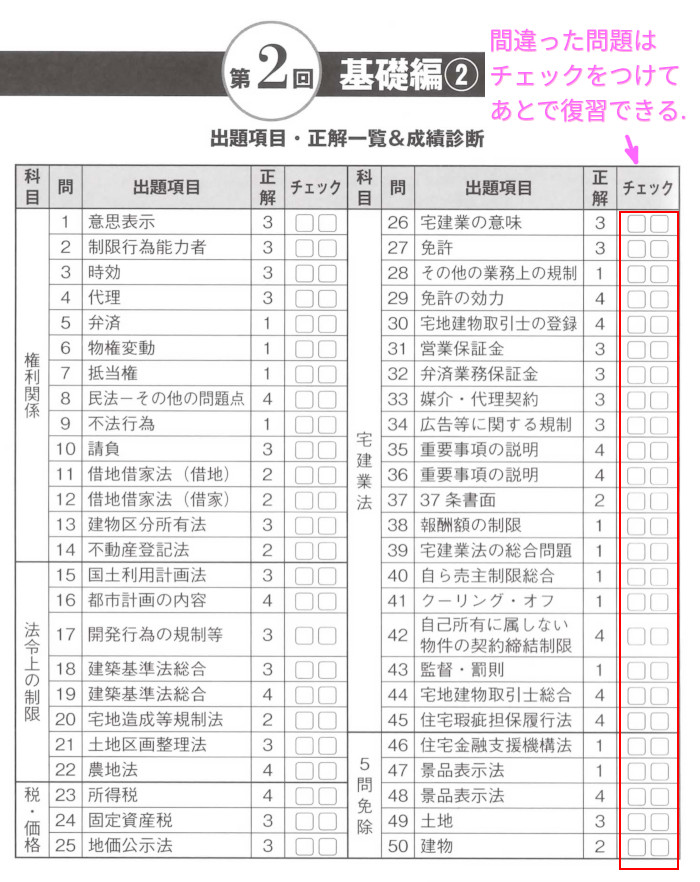

- 正誤の復習ができる「チェックボックス」表が付属しています。

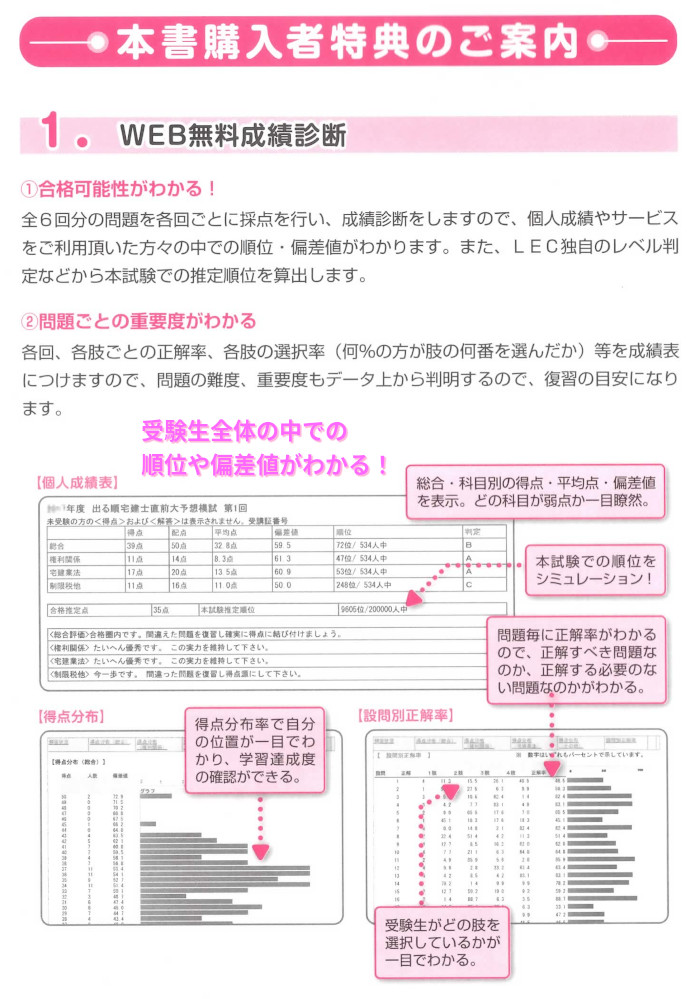

- Web無料成績診断が付いており、受験生全体の中での順位や、選択肢ごとの弱点箇所を復習することができます。

本問題集から基本テキストへのリンクがなく、基本テキストの詳しい解説を確認したいときに少し不便です。

別シリーズの「合格のトリセツ 一問一答式 過去問題集」や、出る順シリーズの「ウォーク問 過去問題集」には、基本テキストへのリンクがありますので、本問題集にもリンクがあるとより良いです。 → 4点

根拠:

下の説明およびイメージをご確認ください。

■1.知識レベルに合わせて「基礎編」「中級編」「上級編」の模試形式の問題を解くことができます。

他の市販教材では、なかなか自分の知識レベルに合わせた模試形式の問題を解くことができませんから、大きな差別化になっています。

■2.過去問題の「正答率」が確認でき、正答率70%以上の絶対に落としてはいけない問題の判断ができます。

宅建士試験の50問のうち、正答率70%以上の絶対に落としてはいけない問題が30問ほど出題されますが、この頻出の基礎知識を確認でき、効率的な学習につなげることができます。

■3.正誤の復習ができる「チェックボックス」表が付属しています。

前回、解いたときに間違った問題だけ解くことができ、効率的に知識を定着させることができます。

■4.Web無料成績診断が付いており、受験生全体の中での順位や、選択肢ごとの弱点箇所を復習することができます。

受験生全体の中での順位や偏差値がわかるとともに、選択肢ごとの正解率もわかりますので、弱点箇所を重点的に復習することができます。

まとめ

メリット

- 30年分の過去問データベースから良問を厳選しており、試験に頻出な問題を模試形式で解くことができます。

より良問が集まって効率的に試験範囲が網羅されており、受験生にとっては効率的に得点が稼げるような問題がそろっています。 - 難易度を「基礎編」「中級編」「上級編」の3段階に分けた「模試形式」の問題を6回分 解くことができます。

- 「問題」と「解答」が物理的に別冊子に分かれており、問題を解いている最中に「答え」が見えることがないです。

- 法改正に対応しています。

ややデメリット

本問題集から基本テキストへのリンクがなく、基本テキストの詳しい解説を確認したいときに少し不便です。

同社LECの問題集は、基本テキストへのリンクがありますので、本問題集にもリンクがあるとより良いです。

この教材の使い方

- 「模試形式」の問題が6回分収録されているため、本試験の予行練習をする使い方です。

- 出題頻度の高い良問だけ厳選して集められているため、出題頻度が高い問題の解き方を覚えていく使い方です。

まとめ

- 評価したところ、学習対象者は 実践的に解きたい「上級者」または「リベンジ組」向けの問題集です。

- 評価点は「29点/30点」であり、実力に合わせて「模試形式の良問」が解きたい方は「買い」です。

「出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試」を使うことで、

勉強開始までの「教材選択の時間ロス」をはぶき、効率よく学習を進めていだきたくことができます。

以下は、今回レビューした「出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試」の購入リンクです。

「宅建に合格したい!」という方は、ぜひご検討ください。

購入リンク:出る順 宅建士 過去30年 良問厳選 模試 2024年度版

いまならクレアールが 宅建試験「非常識 合格法」の新刊書籍を無料でプレゼントしています。

市販で買うと 1,760円(税込み)ですが、キャンペーンがある月だけ「先着100名」まで無料でもらうことができます。

独学で勉強している方、短期間の集中学習で一発合格したい方は、いまのうちに ぜひどうぞ!

1分の簡単な入力作業でお取り寄せができます。

関連記事:教材のレビュー記事

2024年版 宅建 厳選した「過去問題集」を【プロが徹底比較】

2024年版の過去問題集を点数付けして徹底比較しています。ぜひお読みください。

→ 2024年版 宅建 厳選した過去問題集を【プロが徹底比較】

-

-

参考2024年版 宅建 厳選した「過去問題集」5冊を【プロが徹底比較】

続きを見る

2024年版 宅建 厳選した「基本テキスト」を【プロが徹底比較】

2024年版の基本テキストを点数付けして徹底比較しています。ぜひお読みください。

→ 2024年版 宅建 厳選した基本テキストを【プロが徹底比較】

-

-

参考2024年版 宅建 厳選した「基本テキスト」4冊を【プロが徹底比較】

続きを見る